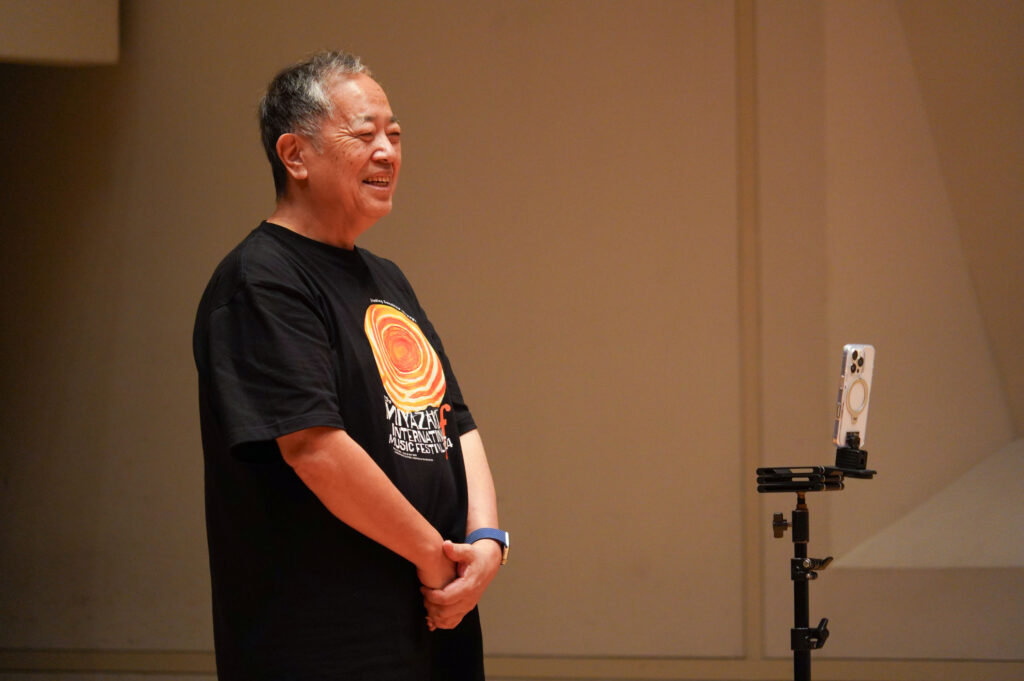

【音楽祭】公式カメラマン、三浦興一さんインタビュー

1996年にはじまった、宮崎国際音楽祭(第6回まで宮崎国際室内楽音楽祭)。その第1回目から音楽祭を支えてくださっている、音楽祭公式カメラマンの三浦興一さんにお話を伺いました。

三浦さんは、東京を拠点に活動されているクラシック専門のカメラマン。現在、音楽祭の撮影としては、宮崎国際音楽祭を第1回から、東京都のラ・フォル・ジュルネを20年近く、香川県のアフィニス夏の音楽祭を30年以上、撮影されているそうです。

―― クラシック専門のカメラマンをはじめたきっかけは?

最初は今でも覚えています、1985年5月13日。なぜ覚えているかというと、昔から音楽愛好家で、憧れの音楽家がいたんですよ、それが小澤征爾さん。一番最初の仕事は、小澤征爾さんと当時新進気鋭の若手ピアニストで今では巨匠と称されるクリスチャン・ツィメルマンの共演の撮影。客席でしか聴いてなかった音楽家を撮影するというのは、こんなに楽しいことなのかと、はまりました。

―― 最初が小澤征爾さんとツィメルマンさんって、大仕事ですね。

きっかけは、知り合いが現代音楽の作曲家でありピアニストの高橋悠治さんとジャズピアニストによる即興の演奏会を企画したんです。それで頼まれて写真を撮ったんですけど、その写真をある雑誌社が使いたいということで、届けに行ったんですよね。その時に、「こういう写真を仕事にしたいと思っているので、仕事ありませんか?」って相談したら、「今度小澤さんとツィメルマンの演奏会があるから行く?」「行きます!」って。それで、撮ることになったんです。

―― すごい巡り合わせですね。そこから、クラシック専門のカメラマンの道に?

後日、小澤さんのマネジメントをしていた梶本音楽事務所に写真を持ち込んで、ダメ元でまた撮影させてもらえないかって言ったんですよ。「君はプロなの?」「いや、プロじゃないですね」「プロにしか撮らせないよ」って言われて、写真を見せたら「これならプロでいいんじゃない?」って。ツィメルマンからも、自分のマネジメントをしている日本の事務所に写真を届けてくれないかって言われて、持って行ったのがジャパン・アーツ。音楽事務所の大手2社とつながりができちゃったんです。どちらの事務所にも僕の好きなアーティストが結構いて、「この演奏家を撮らせてもらって良いですか」って相談して、撮影を重ねている内に「じゃあ今度デビューするこの人撮って」という話が来るようになって。

―― そもそもカメラを始めたきっかけは?

カメラマンになろうとは思ってなかったんです。高校生の時に写真部に所属していて、写真学校に行ったこともあるけれど1年で辞めちゃった。当時、カメラマンの助手をしたこともあるけれど、ファッション関係で歩行者天国や海辺で女性を撮ったりして、これは自分には向いていないなって。その時にはクラシックの道があるとは全く思っていなかったんです。30歳過ぎになって、何かやらなきゃまずいなと思っていた時に、1985年の出来事があったんですよね。写真もちょっと撮れる、クラシック音楽は若い頃から聴いていたので大体の曲は知っている、この両方を活かせるのが今の仕事ですね。

―― クラシック専門のカメラマンとしての楽しみって何ですか?

演奏が聴けるだけじゃなくて、裏側の素顔も見られるところですね。小澤さんとツィメルマンの演奏会があったのが東京文化会館で、ステージに向かって右側に照明の部屋があって、そこが撮影ポイントだったんです。右上からステージを見下ろせる。すると、反対側の客席から見えないところ、舞台袖で小澤さんとツィメルマンが何を話しているかは分からないけれど、冗談を言って笑いながら、肩を叩いたりしているのが見えたんです。出番になってステージに出てくると、ピッと真面目な顔になる。演奏が終わって舞台袖に戻っていくと、2人して「良かったね」って話している様子が見える。それがね、なんかいいものを見たなぁという感じがしましたね。これはやめられないって。

―― やり甲斐はどういうところに感じますか?

僕の大好きな音楽評論家の方が言ってくれたんですけど、「三浦さんの仕事って“窓”ですよね。私たちが見られない窓の中を、私たちに代わって見て、それを私たちに見せてくれる仕事ですよね」って。もっと綺麗で素晴らしい詩的な言い方だったと思うんですけど、“窓”という言葉を言われたときに、なるほどな、と思いました。けれども「“窓”になろう!」と思っているわけではなくて、自分が見たいものを撮っている感じですね。

―― 音楽祭のパネル展も、見ているお客さんが「この演奏会に行ったね」「こんな人が来たんだ」って話している姿を見かけますね。

写真が1枚あると共通の思い出になるよね。それぞれ皆さん違う思い出を持っているんだろうけど、1枚の写真を前にするとそこにフォーカスされる感じがあるから、それがいいんじゃないかなと思います。

―― 音楽祭で恒例となっているパネル展は、三浦さんが発案なんですか?

僕の方から、プリンターを持って行くので、写真を展示させてくれって劇場にお願いしました。始めた当時はプリントも時間がかかったし、処理にも時間がかかったから、毎晩夜中までプリントして、翌日展示してっていうスケジュールで、自分で自分の首を絞めているなぁと思いましたね。でも、今はプリンターの性能も良くなって、だいぶ早くなった。アーティストが演奏会終わった後に来てくれて、「僕はこんな顔をして弾いているんですね」みたいな事を言われたりね。

―― 演奏会終わった後に、演奏家の方がホールのロビーでパネル展を見ている姿を見かけますね。

それはありがたいですね。演奏家の皆さん、楽屋とステージの往復でなかなかホワイエに来られないから、そういう話を聞くとうれしい。いい気持ちの共有になるよね。お客さんは写真で演奏会を思い出してくれるし、昨日こんな演奏会があったのかと思ってくれるし、演奏家もこんな顔しているのかと思ってくれるし。こっちはこっちで撮ったものを見てもらえる機会が、やっぱり欲しいですしね。ふわっと、あったかい気持ちになれる、感動を呼び覚ますきっかけになったらいいなと思います。

―― 音楽祭の撮影は、第1回(1996年)からですか?

そうです。ある日、入山功一さん(音楽祭の立ち上げに参画し、現在アシスタント・ディレクター)から電話がかかってきて「宮崎で音楽祭やるんですけれど、撮りませんか」って。アイザック・スターンの生演奏は、若い頃に聴いているんですよ。そんなすごい人を撮れるのかって思いましたね。

―― 第1回から休まずですか?

そうです。もう30回ですね。今回、県庁からのご依頼で、これまでの29回分の写真を各回1枚のパネルにまとめて、県庁やイオンで展示させていただいたんですよね。全部見直して、その回の特徴的なコンサートをメインに見せるように、組み合わせを考えたりして、面白かったですね。

―― 音楽祭を見ていて、いかがですか。

最初の頃は、演奏会とレッスンが 2つの柱で、それが次第にオーケストラ中心の、非常に華やかなものになっていきましたよね。その中で、例えばピンカス・ズーカーマンが他の演奏家にちょっとアドバイスしたりすると、音楽の表情が一瞬にして変わる、明るくなったりする。そういうのを見ると、これまでの伝統というか、つながっている、という気がしますね。音楽家の方って教えるのが好きですよね、厭わない。きっと「こう演奏したらもっと良くなる」という喜びを共有したがっているんじゃないかなって思いますね。

―― ちなみに、宮崎でよく行く御飯屋さんとかありますか?

宿と劇場の往復がほとんどでして……。けれど、音楽家の皆さんがおっしゃるように、どの食材も美味しいですよね。去年、徳永二男前音楽監督のキャラバン・コンサートで県北に行ったときに、川南のサービスエリアに寄ったんです。あそこにハムとかヨーグルトとか、美味しいものが売っていて、たくさん買ったんですよ。今年も、三浦文彰音楽監督のコンサート・キャラバンで西米良に行ったときに、帰りにハムを1本買いました。あとは、自炊しているので劇場近くのフーデリーとかラディッシュに行きますね。

―― 音楽祭に期待すること

高校生の時、レナード・バーンスタインがニューヨーク・フィルと、東京文化会館でマーラーの交響曲第9番を振ったんです。そのとき、度肝をぬかれたんです、「何これ!?」って。何かとてつもないものを見せていただいた、聴かせていただいた。自分には全然分からないけれど、すごいものということだけは分かった。その時の記憶が未だにあって。音楽祭でも、クラシックを聴いたことのないお客さんが、身をのけぞらしたり、度肝をぬかれる、一生忘れられなくなるようなコンサートをやっていただきたいですね、あの時の自分のように。あの時の記憶がこういう仕事をしているきっかけになっている、底の方でずっとつながっているような気がしますね。

中学3年生の時に、マーラーの「大地の歌」という曲を初めて聴いたんです。当時、音楽評論家の黒田恭一さんが『暮しの手帖』にレコード紹介のコーナーを持ってらっしゃって、そこで紹介されていたんです。「世の中にこういう曲があるのか、聴いてみたい」と思って、レコードをなけなしの金をはたいて買って聴いて、はまったんです。それまでに聴いていたクラシックとは全然違った。中国の詩をドイツ人が翻案したものに、マーラーが曲をつけたという形で、厭世的で暗いんですよね。「世の中にこういう曲を書いた人がいたんだ……」って。この仕事を始めたおかげで、一番最初に買ったレコードを振っていた指揮者のバーンスタインに会えることができて、歌っていたバリトンのディートリヒ・フィッシャー=ディースカウや、テノールのジェームス・キングにも会うことができて、ウィーン・フィルの撮影に行くこともできて。ジャケットで見ていたウィーンの楽友協会に行って、ウィーン・フィルの団員の方々に並んでいただいて、集合写真も撮りました。ほかにも高校生の時に握手してもらった作曲家と、何十年後かに撮影の仕事で再会を果たしたりして。そういう人達と、「数十年前に握手してもらったことがあって……」と打ち明け話ができるのは最高だなと思いますね。

―― 強烈に覚えている演奏会などはありますか?

僕が強烈に覚えているのは、指揮者のチェリビダッケ。彼が初めて日本に来て、読響を振った時に演奏会に行ったんです。音楽界のレジェンドとして知られている指揮者ですが、その時のことが忘れられない。舞台上で、オーケストラのチューニングに10分かけた。オーボエがラ(A)の音を奏でたあと、団員が一人ずつ合わせ、それから各パートごとに合わせていって、最後に全員でラの音を奏でた時、全楽器による異常なほど純度の高い音の美しさにやられました。それから何十年か経って、仕事でお会いすることができたんだけど、若い頃から憧れていた人たちに次から次に会えるというのはいいよね。

―― 宮崎の音楽祭で印象に残っていることは?

演奏会の後のスターンさんの姿です。部屋着に着替えてステージ袖の椅子にひとり座り、葉巻を取り出しておいしそうに一服する様子。自分への御褒美時間の姿ですね。スターンさんだけでなく、共演された音楽家の皆さん、聴衆の皆さんの満足を象徴していると思います。

―― 宮崎国際音楽祭について思うこと

第1回の時から、市民の皆さん、県民の皆さんでコンサートが満席にならないのが不思議でした。聴きに来ないなんて、もったいないのにって思いました。宮崎県が主催していて、しかもこれだけのクオリティの演奏会をしているのに、なんてもったいない、と。今でもそれは思いますね。毎回何でこれが満席にならないんだろう、今までのコンサートはどれも良かったし、この先やるであろうコンサートだって良いに決まっている。僕が、あの時生まれて初めて聴く曲に度肝をぬかれたのと同じように、この先の人生の糧となるような音楽を、もしかしたらそこで見つけられるかもしれない。宮崎でやっていて、しかもチケット代が安い。来ないで済ませるのはもったいなさすぎますって思います。やっぱり演奏のすごさは、何よりも曲のすごさを伝えてくれる。聴いたことがない曲でも「おぉ!」って思っていただけるんじゃないかな。だから、クラシックを聴いたことのない方にもぜひ来ていただきたいですね。

三浦さん、ありがとうございました!

この記事を書いた人