戻ってきた“05”と“60”のお話(ピアノです)

今回は、ピアノのお話です。劇場にはスタインウェイのフルコンサートピアノが2台あり、そのオーバーホールが工事期間中に行われました。そこで、具体的にどう変わったのか、当劇場の指定調律師である片野さんと、舞台技術係の安藤さんにお話を伺いました!

安藤)見た目で大きく変わったのは、屋根が2台ともつや消しになったところですかね。

えー!なんでつや消しに?

安藤)照明が反射してオーケストラの皆さんがまぶしくならないように、ですね。

かっこいいですね!早速ですけど、オーバーホールって、どんなことをしたんですか?

片野)今回はオーバーホールのフルバージョンで、“楽器”の部分以外はほぼ全て対象になっています。

※木の部分(側板・屋根・脚・響板など)を“楽器”と呼んでいます。

この2台とも、スタインウェイのD274というピアノですけれど、“D274”ってどういう意味があるんですか?

片野)274は長さで、274cm。Dは、SMOABCDの順で大きくなっているので、劇場のスタインウェイは一番大きいDですね。他のメーカーだとコンサート用や家庭用がありますが、スタインウェイのピアノは、コンセプトや材質が一緒で、サイズが異なるだけなので。

へー!

早速ですが、オーバーホールで鍵盤はどこが新しくなったんですか?

片野)まずブッシングというフェルトの部分がすり切れていたので、替わっています。鍵盤の下にあるフロントのブッシング、鍵盤を叩くとハンマーがあがってシーソーみたいに弦を叩くんですが、その支点となっているバランスのブッシング。木と金属のピンが摩擦すると雑音が生じるので、緩衝材としてフェルトのブッシングが貼られています。これが摩耗して劣化すると、ガタがでてくるので、何十年か一度に替えるんですけど、このピアノは今回で初めて替えましたね。

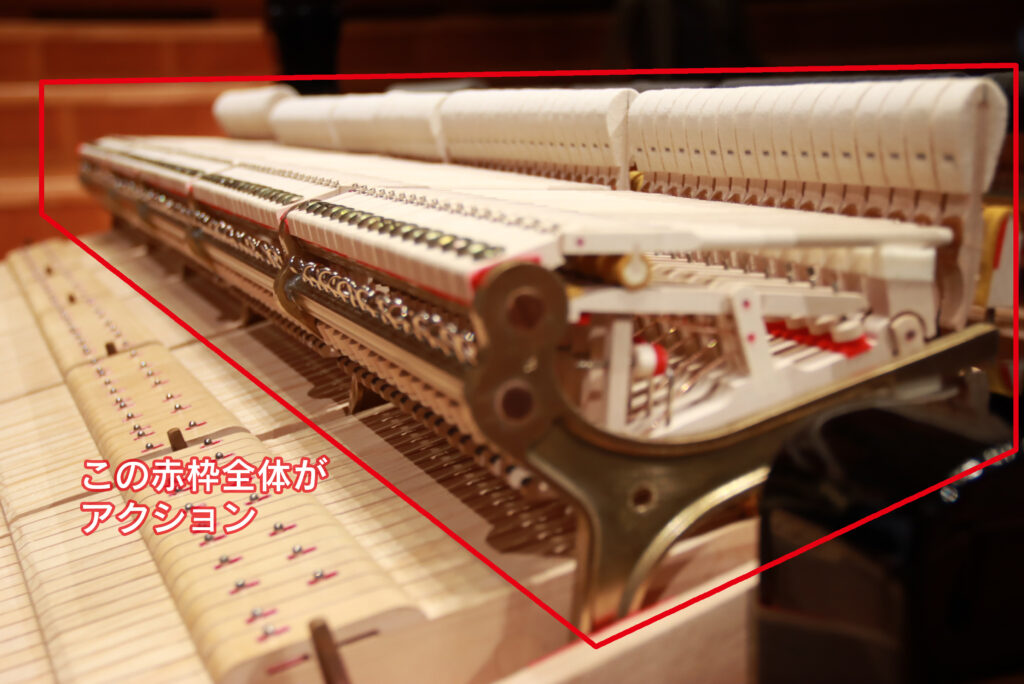

片野)今回のオーバーホールで一番大きいのが、アクションコンプリート。ここから上を全て新しいものに替えたんですよね。

鍵盤自体は替えていないんですか?

片野)鍵盤って、ピアノによって違って、この鍵盤はこのピアノだけの鍵盤なんですね。車はある部品がどの車にも当てはめることができるけれど、ピアノは木とかフェルトなどでできていて、全く一緒のものはないので、ピアノ毎に変わってくる。こっちのピアノの鍵盤と、同じD274のあっちのピアノの鍵盤を入れ替えても、機能しない。ピアノ毎に全部調整が合わせられているから、同じ型番でも、あたり具合や動きの調整が異なる。一番消耗するのは弦とハンマーのフェルトで、鍵盤はそれほど消耗する部分ではないですね。

アクションについて、教えてください!

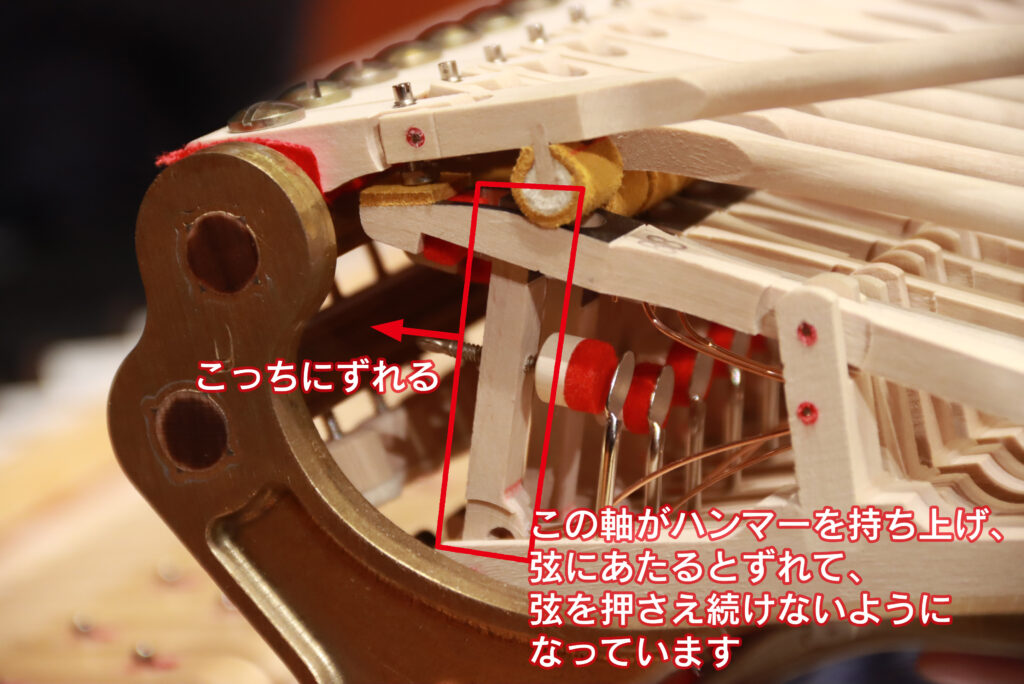

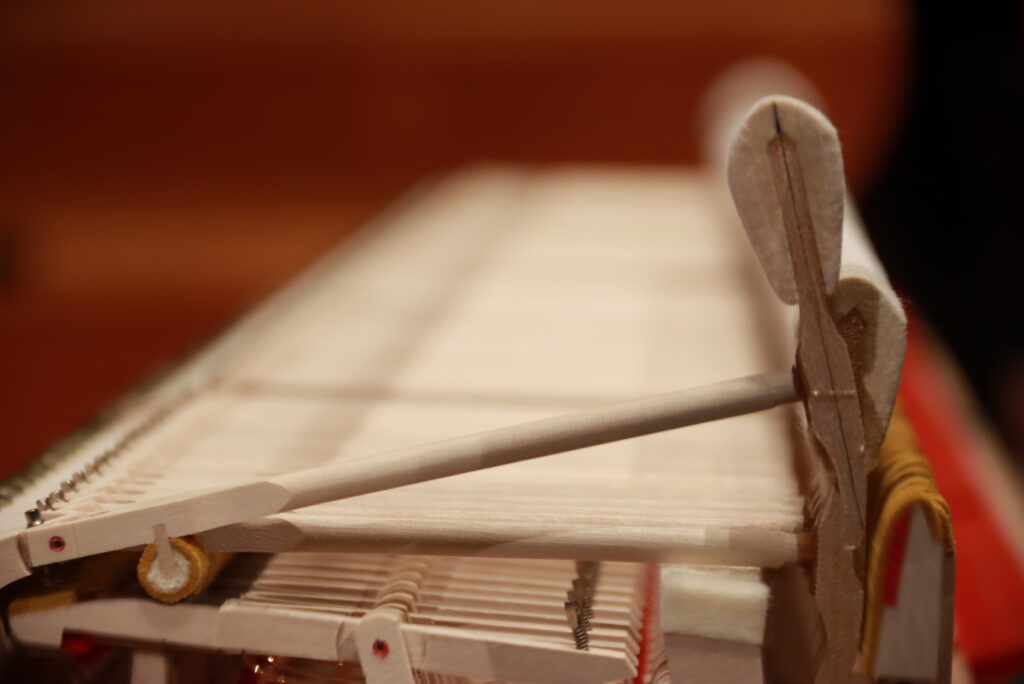

片野)このシステムにたどり着いたのが、現代ピアノ。昔のピアノは、鍵盤を叩くとハンマーをあげる軸があって、それがハンマーを持ち上げて弦を押すという仕組みでした。それだと、押し続けたらとまっちゃいますよね(弦を押さえつけることになるため)。それを、実際には軸が動いているんだけれど、当たる瞬間に脱芯っていうんだけれど、力が抜けるようになっています。この軸が逃げるでしょ。

片野)そして逃げた軸が、鍵盤から指を離すと元の位置に戻っていく。このシステムにたどり着くのに100年以上かかっています。昔のピアノは、現代ピアノと奏法が違うんですよね。今みたいにピアニストがガーンと押し付けたら、弦を押さえつけてしまうから、常に手をぱっと離すという奏法になります、そうしないと演奏ができないので。ピアノが奏法に影響を与えるし、奏法からピアノが改良される。そういう相互の作用があって100年以上経って、現代のピアノに近づきました。1719年に最初にできて、1820年ぐらいのものもまだ現代ピアノとは違って、ベートーヴェンの頃のピアノ。1850年代以降ぐらいから現代のピアノのシステムに近づいてきて…。

片野)たとえば、ハンマーにフェルトっていう羊毛でできたものが使われるようになったのも1800年代。その前は鹿皮で、木に鹿の皮を貼った感じ。フェルトにしたことで、いろんな音色を出せるようになったけれど、ただのフェルトだと柔らかくて鳴らない。それを固めて圧縮する技術とか、産業革命の影響を受けていますよね。ピアノは手作りってイメージがあるけど、産業革命の影響が必ずあって、機械工作のおかげで人間にはできないことができるようになったのが大きい。弦にしても、硬い鋼線を、ずーっと細く伸ばしていくことは人間にはとてもできない。産業革命の機械と人間の技術が融合したものがピアノ。ちなみに、チェンバロは人間だけでつくっていました。チェンバロは弦をひっかける、というつくりなので。

アクション部分は、どこのメーカーも同じなんですか?

片野)一緒ですね、基本。多少違いが時代によってはあったんだけれど、このシステムが一番機能的だってことで、ほぼどこのメーカーもこのシステムを採用しています。ダブルエスケープメントっていう、力がダブルで逃げていく(上述の脱芯のこと)。だから、現代のピアノは調整が大変。鍵盤のひとつひとつのアクションの中に15工程ぐらいの調整があって、保守点検の時にそういう調整をやっています。鍵盤の高さや深さもあるんだけれど、8割方ここの調整なんです。複雑になった分、調整をちゃんとやらないと、そのシステムはうまく機能しない。全ての調整がうまくいってはじめて機能するという複雑なシステムになっています。

安藤)ピアニストから、「この鍵が重い」って言われたら、どこを触るんですか?

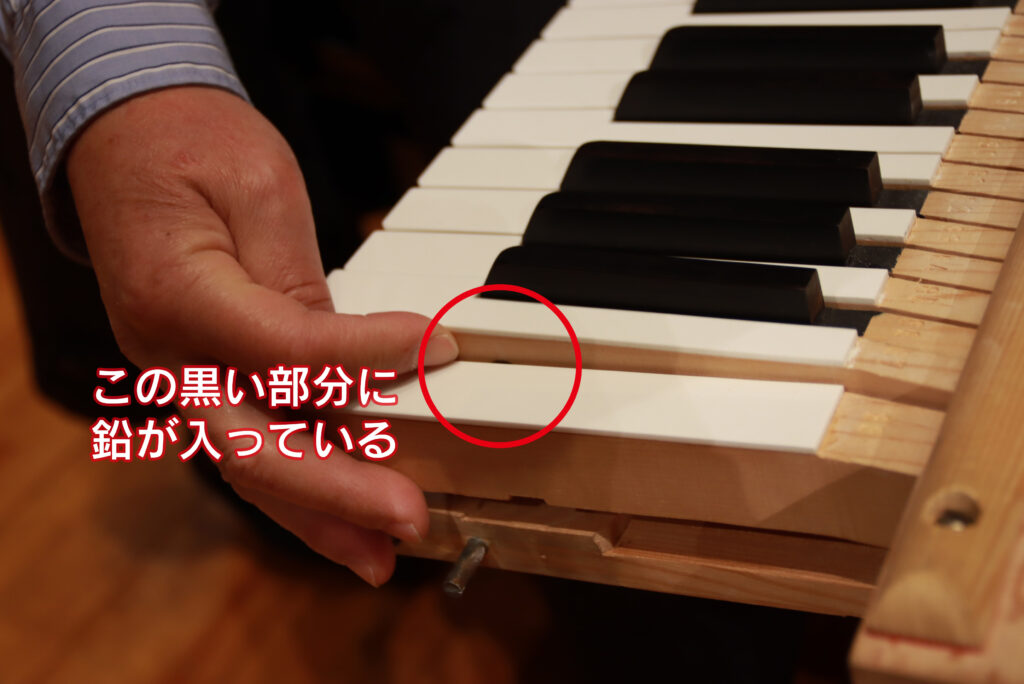

片野)物理的な重さは、全く変えられません。ここに鉛が入っているんですけど、見えるかな。

片野)鉛が鍵盤のいたる所に入っています。その鉛が、シーソーの要領で、アクションの部分とバランスをとるようになっている。そのバランスが、重さ・軽さになります。バランスをとるために、はたして何gの重さが必要なのか、それは1鍵ずつ違う。全部鉛の大きさや入っている位置が違うんです。鉛の位置を支点から遠ざければ遠ざけるほど軽くなるし、微調整する時は小さなものを支点に近いところに入れたり。そういうことをしてバランスをとるんだけれど、それで総重量が重くなったり、軽くなったりするのも良くない。全部が100kgあるシーソーを動かすのと、10kgあるシーソーを動かすのは、力の加減が変わってきますよね。重くなりすぎたら、動きがにぶくなって、軽くても今度は鍵の戻りが遅くなる。戻りがすごく重要なので早くしようとすると、今度は重くなってくる。そういうバランスをいろいろ調整していきます。

片野)ピアニストが「重い」って言うのは、物理的な重さではなく、弾いた時の音との絡みで、10の力で弾いたのに5しか音が出なかったら、重いって感じる。感覚の問題がずっと大きいんです。自分が弾いた感覚とどんな音が出てくるかというバランスの中で、ほかの音は10の力で10が出るのに、これだけ20の力で叩かないといけないというのは、すごく弾きづらいですよね。

安藤)軽くしてほしいと言われたら、ハンマーや弦で調整を?

片野)そういう時って、ハンマーがくぐもっていることが多いんです。いろんな人がいろんな弾き方をするので、ハンマーも均一にはなりませんよね。あるピアニストが「この音がパーンと言いすぎる」「抑えて」って言われたら、調律師が抑えたりするかもしれない。でも次に弾く人が「もっと華やかにしたい」「重くて鳴らない」って言ったりする。だけど、言われたことを毎回全部やっていたら、ピアノはボロボロになってしまいます。それを防ぐために、ピアノに負担のない形で調整するようにしているんですが、例えばこういうピンを滑りやすくしたりします。

片野)鍵盤の裏にフェルトがあって、それがピンをこすりながら降りてくるんですね。新しいと肉厚だから抵抗が大きくて、その抵抗が重さに感じることがあります。物理的には重くないんだけれど、抵抗があるから重い。なので、ピンを磨くなり、スルスルにすれば抵抗がなくなったら軽くなったって。実際には、コンサートの当日は、ピンを磨くことはよくやりますね。そうすると擦った時の抵抗がなくなって、それが軽さにつながる。物理的な重さの調整は、今回のオーバーホールの時のように、工場でないと変えられないので……。それが今回のオーバーホールで変わって、軽くなっています。05は重かった、あれも軽くなった。

そういえば、片野さんも安藤さんも、この2台のスタインウェインを“05”とか“60”って呼び分けてますけど、どうしてですか?

安藤)それぞれのピアノに通し番号があって、それで“05”、“60”って呼んでますね。

片野)同じ時期に劇場に入ったので、番号が下二桁しか違わないんですよね。たまたま5259まで一緒だったので、ここ宮崎県立芸術劇場内だけの呼び名ですね。私が「05」「60」って呼び出したのを、舞台の人たちが受け入れてくれて。

05と60でやっぱり違うんですか?

片野)性格はもともと違うんだけれど、オーバーホールしてまた性格が変わりましたね。設計図は全く同じでも、同じものは二つとしてできない。今回少し変わって、前と性格が05と60で逆になったので、それを少し戻そうと考えています。

どういう性格だったんですか?

片野)05はおっとりして、柔らかい。最初来た時は、甘い音がしていました、メロウというか。その音は05でしか出ない音。ただ、パワーは60のほうがある。だから、60をコンチェルトで使うようにしています。なので、60はコンサートホールに置くことが多いですね。05は人間で言ったら綺麗な声で、すごくいい声してるけれど声量が少し小さい。60はものすごい迫力です。

オーバーホールして反対になっちゃった?

片野)ちょっと反対になっちゃった。逆になったので、60をこれから弾き込んで音量をあげて、05は少しメロウな感じにもっていく予定です。均等ぐらいになるのが理想ですね。2台いっぺんに弾くことがあったときに、どっちかがバーンてすごい出て、どっちかがおとなしかったら、弾きづらいですよね。今おとなしい方を徐々に鳴るようにして……、という計画を立てています。

実は、「第30回宮崎国際音楽祭」の500円コンサートで、ピアノ2台の公演があります!スタインウェイ2台でお送りできるかはまだ未定ですが、もしスタインウェイ2台だったら聴き比べていただけると思うので、どうぞお楽しみに!

まだまだ、ピアノの話が続きます!続きはまた今度!

この記事を書いた人