ここも変わったよ!アイザックスターンホールのお話

「めちゃくちゃ明るい!」

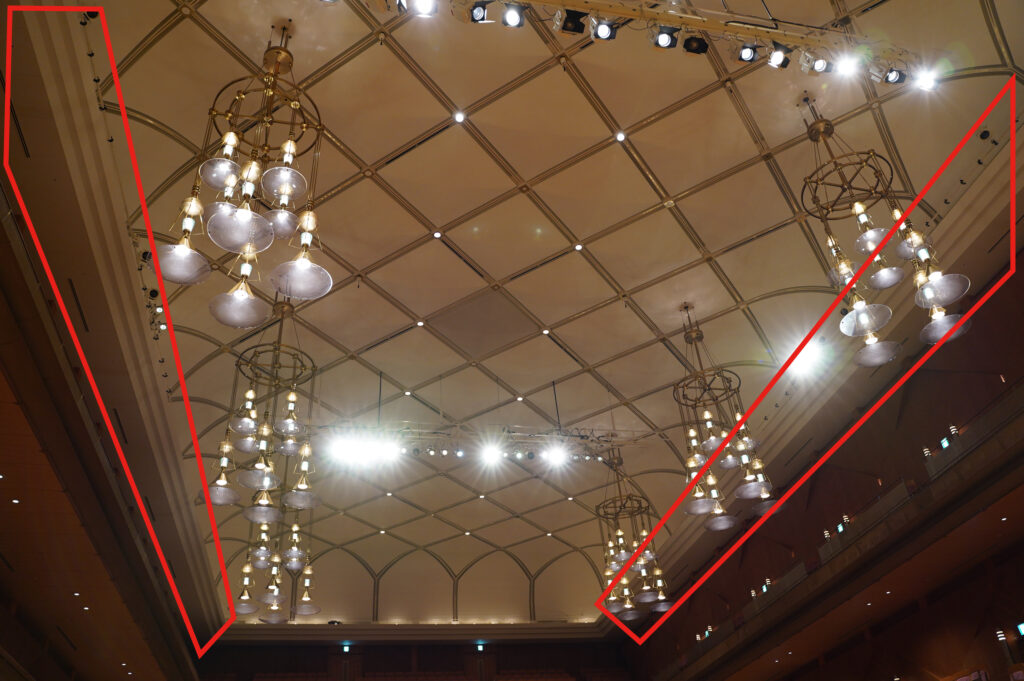

ブログ用に写真を撮ろうと、約1年半ぶりにアイザックスターンホールに足を踏み入れて感じたのは、感動的な明るさ。客席の間も明るくて歩きやすい!

今回、変わった部分を教えてくれるのは、宮崎県音響照明舞台事業協同組合(通称MAST)の橋本さん。

めちゃくちゃ明るくなりましたけど、何が変わったんですか?

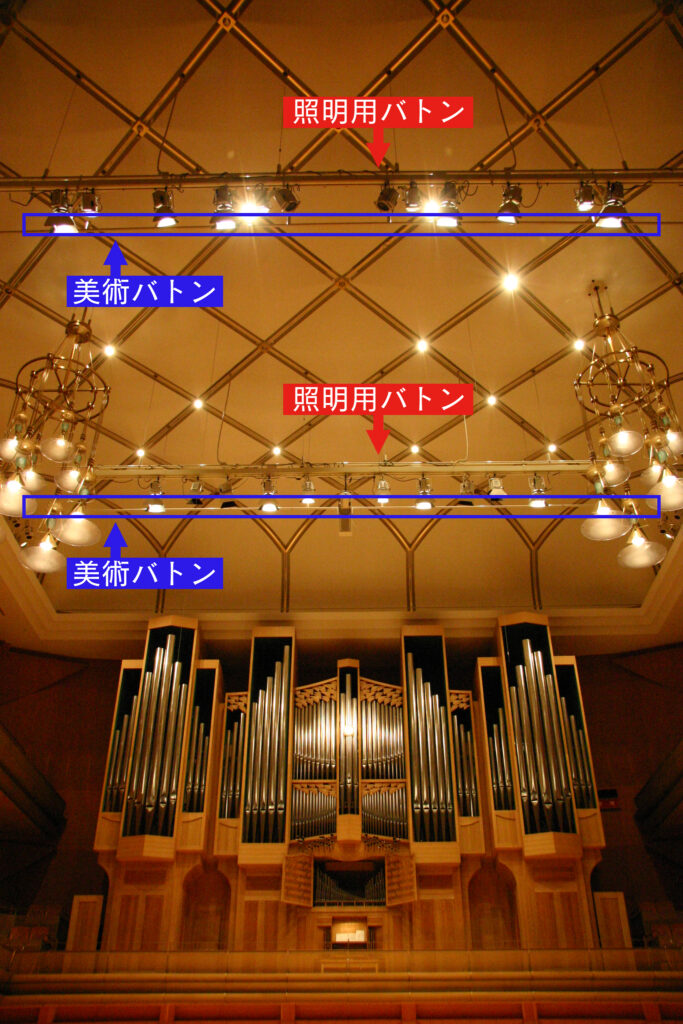

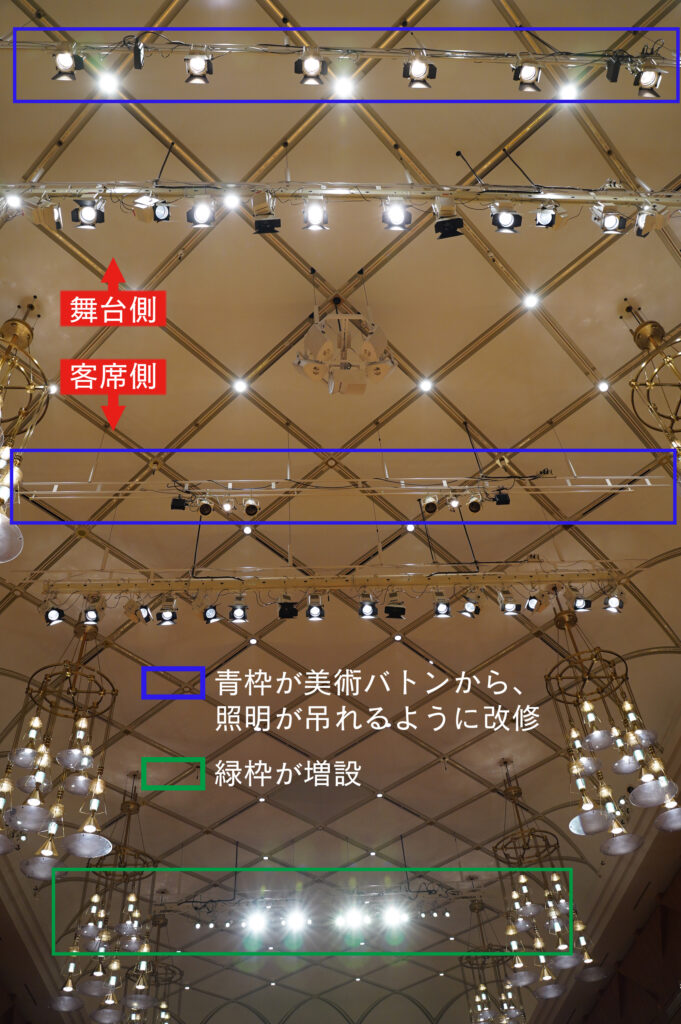

まず、バトン(天井からぶら下がっている、照明などを吊る棒)が増えました!工事前は4本あって、その内2本しか照明がつけられず、残りの内1本にスピーカーがついていたんです。けれども、今回工事で残りの2本にも照明がつけられるようになって、新たに1本増え合計5本、全部に照明がつけられるようになりました。

スピーカーはどこにいったんですか?

あのバトンとバトンの間にある、丸っこいのがそう。新しくできました。

そして、照明がほぼ全てLED化したので、たくさんつけられるようになったから、明るくなりましたね。倍以上明るくできるようになりました。

今まで照明はどこについていたんですか?

(天井近くの手すりを指さして)あの黒い部分についていました。

以前は、斜め上から照らす形だったので、演奏家の方に「指揮者を見上げるとまぶしい」と言われたりしていたんですよね。また、あかりが目に入ると残像が残って、楽譜のおたまじゃくしと勘違いすることもあるそうです。なので、バトンから真っ直ぐ照らせるようになったので、選択肢が増えましたね。まぶしいものはまぶしいですけど……(笑)

LED化したことで電力も結構おさえられるんですか?

消費電力は約15分の1になりましたね。けれども、LEDは照らしているところが熱くならないので、ピアノの調律とかでちょっと温める必要があるとき用に、以前のハロゲンランプも一部設置していますね。

正直、アイザックスターンホールってなんか暗いイメージがあったんですよね。けど、客席も明るくなりましたね。

客電(客席側の照明のこと)は、シャンデリア以外はLEDになったので、明るくなって通路が歩きやすくなりました。お客さんにとっても、いいですよね。

開場中にプログラムを読んだり、アンケートを書いたりしやすくなりますね!ちなみに、LEDってハロゲンライトのような、繊細な明るさの調整が難しい、って聞きますけど、どうなんですか?

いいLEDライトが導入されたので、そこまで気にならないですね。LEDって急にパッと消えてしまったりして、ハロゲンライトのじわーっと消えていく、っていう繊細な調整が難しいんですよね。今回導入されたのはいいLEDライトなので、ハロゲンライトの持つ繊細さに近い、調整ができますね。

ここで話は折れますが、せっかくなので、なかなか見ることのできない天井裏(キャットウォークと言います)をちょこっとご紹介。

配線やらモーターが並んでいます。そして、隙間からは客席が覗けます(怖い)。

屋上からは、宮崎市内が綺麗に見えました。

さて、照明に話を戻すと、照明がLED化したことによって、照明を操作する卓が変わったそうです。ここからは、MASTの黒木さんも参加。

前の卓とどう違うんですか?

黒木)LED対応の卓になったんですけど、シリーズがバージョンアップしました。新しいので、手順が少なくなりました。記憶させて、すぐに呼び出して調整できるようになったり、できないことができるようになりました。

具体的にどんなことができるようになったんですか?

橋本)たとえば、客電を前の方と後ろの方で、分けてつけたり消したりしたいときに、以前はブレーカーのあるところまで行って、ブレーカーを落として対応していたんです。それが、ここで操作できるようになりました。また、LEDなので、フィルターを入れずに色を変えられるようになりました。ハロゲンタイプだと、半透明の色の付いたフィルターをつけていたので、色を入れることになったら、あそこまで昇って……。

できることが広がりますね!

橋本)まだ導入したてなので、なんとも言えないところではありますが、いくらでもできると思います。高校生とかにも喜んでもらえる照明がすぐできそうです。ホールを利用される方にも喜んでいただけるんじゃないかな。

ここまでLED化しているのは、県内で他にあるんですか?

黒木)宮崎初ですね。部分的に、例えばこの列の照明だけ、という感じで導入しているところはいくつかあるんですけれど、基本的には新しい会館じゃないと導入されていないですね。これだけのLED化は、九州内でもいくつか、といったところかなと。

橋本)けれども、LEDは一長一短で、ツアーで全国回っている劇団とかは、設定が変わってしまうので、喜んでいただけない場合もあるし、LEDは設定にちょっと手間がかかるんですよね。LEDは信号を送らないといけないから、信号を送る用と、電源用に2つ線を引かなければいけないので、線の引き回しが難しかったり、設定もその分増えたり……。仕込んでしまえば楽だけれど、配線とかがちょっと手間。フィルターいれなくても済むけれど。

黒木)普通の灯体(ハロゲン球)は、1つの電力を1つのコンセントで1本、つけたり消したりができるけれど、LEDは電源とコントロール(信号)の2本必要。

橋本)例えば、電源をつける、色をつける、その色のカーブ(色の付き方)をきめる、ストロボをつける、など1つの灯体に対して、たくさんフェーダー(コントロールするつまみ)が必要になってくる。

めちゃくちゃ大変ですね。

橋本)今、お客さんに「これどうしたらいんですか」「こういうことできますか」といった質問に対して、しっかりと説明できるよう勉強しています!

橋本さん、黒木さん、ありがとうございました!

まだまだ変わったところがありますので、また今度ご紹介します!どうぞお楽しみに!

お読みいただきありがとうございました!

この記事を書いた人