続・戻ってきた“05”と“60”のお話

前回の「戻ってきた“05”と“60”のお話」の続きです!

前回、05と60の音量を合わせるために弾き込んで……という話でしたけど、弾き込みをするとなんで鳴るようになるんですか?

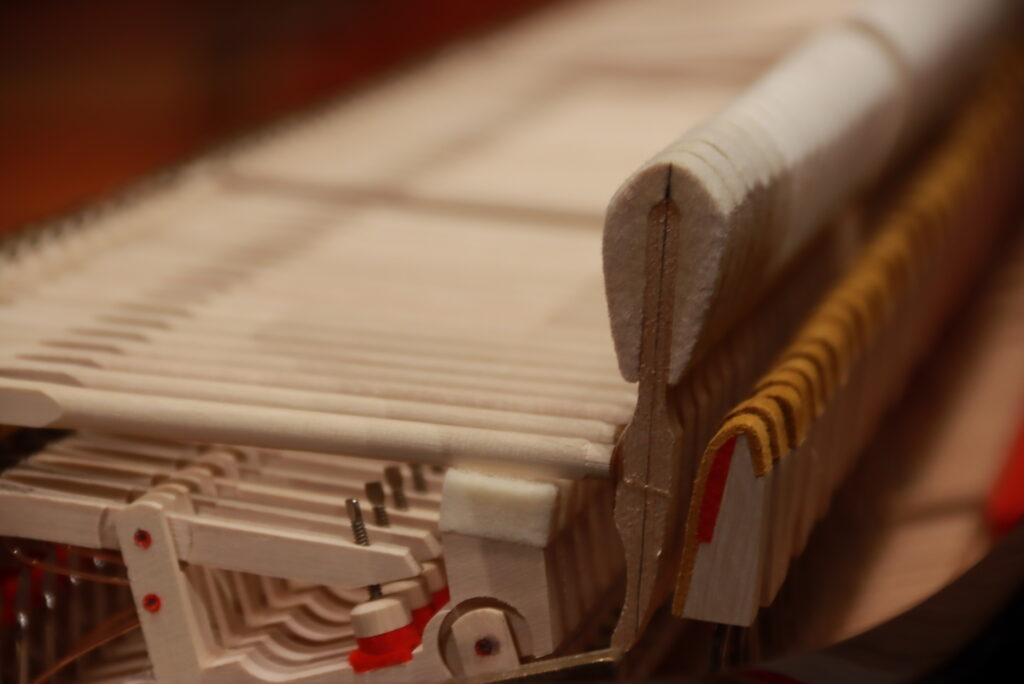

片野)楽器そのものは、2台とも新しいピアノとは違って、30年以上前の熟成したピアノ。そこに関してはあまり大きな問題はないんですが、一番の問題はハンマーの硬さですね。今回オーバーホールで替えたばかりで、カチカチのフェルトなんです。もともとは羊毛でできているから、柔らかいんですけれどそのまま使ったら音として鳴らないので、ぎゅーっと固めて硬くしてあります。ただ、このままだと硬すぎて、硬くないと音が出ないんだけれど、それに針を入れて、柔らかくしていくのが、、、

取り出されたのがピッカーと呼ばれる針のついた器具。

これを刺すと柔らかくなっていくんですか?

片野)これ、針の太さも本数も長さも違うものがたくさんあって、用途に合わせて使います。まずは長くて太い針から、新しいハンマーの下から何百回か入れます、ハンマーひとつひとつに。それでほぐしていくので、時間がすごくかかります。そして、どの部分に入れるか、どこまで入れるか、どの角度で入れるか、どの長さで入れるか、実際に音はどうか、考えながら作業をする。こうしたらいいっていう正解があるわけではなくて、基本的なものはあるんだけれど、あとは経験則ですね。

片野)一番大事なのがこの芯の部分(木の先端の延長線上にあるフェルトのこと)。ここが薄くなるといろんな音が出なくなる。最初は木の部分から先端まで肉厚で、これがだんだんぺったんこになっていく。そうすると柔らかい音とか、いろんな音っていうニュアンスが出せなくなっていく。ピアノがダメになったという感じがしたときは、実はハンマーのせいってことが多い。この芯は絶対に残さなきゃいけなくて、この部分に針をいれてしまったりしたら、もう砕けたような音になります。パワーが全くない。そうなったらハンマーを交換するしかないので、絶対の自信がないと針の一本も入れてはいけないんです。その一本で命取りになることもあるから。何百本といれていって、入れて抜くことの繰り返しでこの硬いフェルトの中に空気の層が少しできていく。それがクッションになって、最初はカチッカチッっていう音が、クッションができていくとポン、ポーンという音に変わっていくんです。

弾き込みでハンマーは硬くなっていきそうですが、ピッカーでわざわざ空気の層をつくるというのは、なんだか矛盾していそうに感じます!

片野)矛盾しているけれど、最初のピッカーを刺してないハンマーは、鳴っているんじゃなくてカシャってなってるんです。硬いもので叩いているので、伸びずにガッって終わってしまう。それが最初の新しいハンマー。それを、芯を残しつつ、側面に針をいれていく、角度を変えながら入れていくことで、芯がパンッていうけれど、ボリュームが出てくる。ただガシャンっていう強い音ではなくて、楽器としての音にするためにピッカーでやっていて、新しいハンマーはまだフェルトが新しくつくられて、楽器として叩かれていないハンマーだから、表面的なものは叩くことで硬さをつけていく。これね、なかなかね難しい、言葉でいうのは。笑

片野)こうしたからこうなった、じゃなくて、こうしたいんだけれどもこっちのことも考えながらこうしないといけないとか、いろいろなものが複雑に絡んで、楽器としての音っていうものをつくりあげていかないといけない。単純に音が大きいか小さいか、柔らかいか硬いかということではなくて、楽器としての音をつくりあげるために、そういう作業をしていくんですね。行き過ぎるとパワーがなくなったり、ピッカーを刺したハンマーは叩かれ続けていくと、空気の層が薄くなっていくので、使えば使うほど元のハンマーみたいになっていく。なるべくピアノの先々のことを考えて、自然で楽器として将来的にはいい方向で、やっていけたらいいなと。

片野)10年先20年先にどういう状態にいられるか、それを考えるのが調律師だと思っています。ピアニストの言うことを全部聞けば、信頼されるかもしれないけれど、楽器に対してそれがいいことなのかということは別であります。この楽器が1年後にどうなるか、この作業をやったらこの先どうなるかということを考えながらやらないといけないですね。

ここで皆さん、ソフトペダルというものをご存知ですか?ピアノの足元に、3つペダルがあって、その一番左のペダルです。じつは、これを踏むと……ハンマーも鍵盤も、全部横にずれるんです。(!?)

ずらす必要があるんですか?

片野)弦って3本あるんですよね(低い音は1本)。なぜ4本や2本じゃないのかって思うかもしれないけれど、いろいろやって3本が一番バランスをとりやすいってなったんだと思います。あたった弦のあとがハンマーにありますよね。

片野)弦のあとがついているところは、弾き込めば弾き込むほど、そこの部分に芯ができて鳴ってくる、という感じ。ずらすというのは、当たっている部分をずらしてあげるんですよね。すると、いつも当たっていない間の部分に弦があたって、柔らかい音が出るんです。そのために使うペダルですね。

弦の数が低い音は1本なんですね。

片野)太いでしょ?これが3本もあったら、ハンマーにおさまりきらない。太いから、音量的に1本で十分なんですよ。しかも弦に銅を巻いて、重く太くなっています。

片野)弦って一見太さが同じように見えるけれど、全部違っていて、どんどん細くなっています。同じ太さにしてしまったら、何十mもあるピアノになってしまう。このピアノだと7オクターブあるんですが、基本同じ太さだったら、倍の長さにすれば1オクターブ低い音になります。同じ太さの弦で考えたら……

2の7乗分の長さが必要になってくるんですね!

片野)そうです。それじゃあ楽器がおさまらないから、弦の太さを変えるしかない。

ちなみに、弦の叩く位置って決まってるんですか?

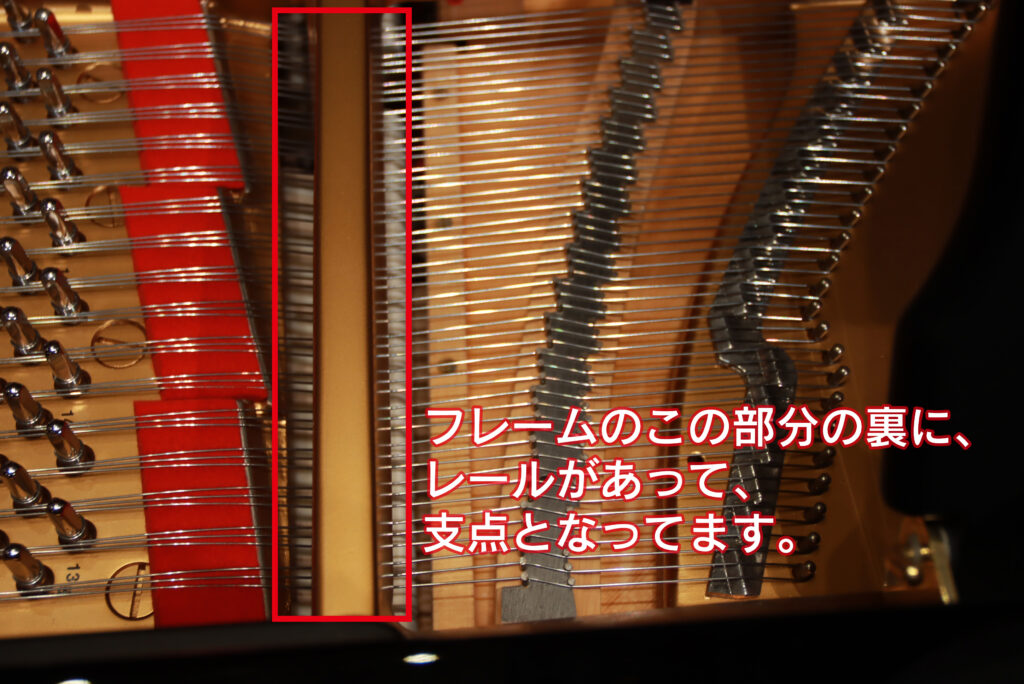

片野)決まってるんですよ。有効弦長(ピアノの弦で、ハンマーで叩いて振動して音を発する部分)というのがあって、高い音になるほど短くなる。短い弦は数cmほどで、しかも音を出すためには支点に近いほぼ端っこをハンマーで叩かないといけないんです。太鼓も端っこを叩くとクリアな音になって、真ん中はボォンボォンとするでしょ。低い音は弦が長くなればなるほど、有効弦長の8分の1。高い音は、もっと近い16分の1。支点からすぐ脇を叩いています。この裏にレールのようなものが走っていて、そこが支点になっています。低い音の方は、アグラフというところが支点になっている。

ピンと弦は替わって、フレームはそのままですか?

片野)フレームは替わっていなくて、全部分解して、響版だけにして掃除してニスを塗ったりしてあります。フレームは、これ留めてるあるけれど、外すとこれだけ硬いものが、弦を外すと曲がるんですよ。弦って20トンあるので。20トンの弦を吊ってるんだから、びくともしないものが使われている。そのネジを外して、もう1回つけるので絶対変わるんですよ。全く同じところには戻りません。だから、フレームを外すことを嫌う人もいます。フレームを外さずに、弦だけ張り替える。フレームを外すと、フレームが0.何ミリずれるとそれで音は変わってしまうので、それがいい方に変わればいいけれど、よくない方にかわると戻せないんです。

片野)今回はオーバーホールのフルバージョンですからね。ピアノは、何回かオーバーホールをしながら使っていった方がいいと思います。ピアノの良さっていうのは、新しくなったからといって全ていいというわけでは決してないんです、個性が違いますので。新しいピアノにないものがこのピアノにはあるし、もっと前の1960年代のピアノしか使わない、という演奏家もいます。その頃のピアノにしか出せない味わい、それは現代では作れません。現代のピアノしか知らない子どもたちが、古いピアノに触れて何これ?ってなることはもちろんあります。今のピアノが普通で、昔のは古ぼけたピアノ。けれども、昔のピアノがあるからこそ現代にピアノがあって、どちらにも良さやデメリットがある。

ピアノって、めちゃくちゃ複雑ですね……。

片野)複雑なんですよ。よくぞこんなことを考えたなって。しかも、一人の人が考えたわけじゃないんですよ。ここに辿り着くために、何百人何千人っていう技術者が、何世代かにわたって、自分の一生かけてできたこと・できなかったことを、自分の子どもに伝えて、その子どもがまた研究して、でも一生かかっても分からなかったことをまた子どもに伝えて、ということを繰り返して、いまこの状態にあるんです。しかも、昔はピアノを改良しようとした時に、すぐシミュレーションといくわけではなく、1台つくってみないと分からない。だから何ヶ月もかかる。やって失敗だった、じゃあ次のことを考える、また1台つくる、ということを繰り返すので、一人の人の一生をかけても終わらない。現代になって、コンピューターのシミュレーションとかをして、よりよい構造とかを考えてもいいはずだけど、これ以上のものはできない。前の段階、そのまた前の段階、そしてその前の……と、何段階もあって、いまやっとここに辿り着いた。なんでこんなことを考えるんだろう、なんなのこれって思うけれど、ずーっと過程があるんですよね。やっぱり人間の知恵の素晴らしさですよね。

片野さん、貴重なお話ありがとうございました!!!!

この記事を書いた人